长期以来,拖网捕捞一直被贴上“破坏海底生态”“误捕严重”的标签。但现在,一些新的技术正在悄悄改变这一现状。越来越多的渔船正通过部署水下摄像头、卫星通讯和人工智能,以提高捕捞效率、减少误捕。

卫星通讯让船只互相“报信”。在阿拉斯加的鳕鱼渔场,船只通过Starlink等卫星系统随时共享信息。如果某艘船发现某片海域有非目标鱼类或环境不适合捕捞,会立刻通知其他船只避免进入。通过这种实时协作,让作业更有针对性,也减少了误捕。

水下识别系统:智能化分拣鱼类。在英国,一项名为“Smartrawl”的智能分拣装置正进行海上实测。该系统由摄像头、AI识别模块和自动开关闸门组成,可在鱼类进入拖网的瞬间识别其种类与体型,自动判断是否放行。该技术目标是帮助渔民更精准地捕捞高质量目标鱼,降低混获,节省燃油和作业时间。目前该项目已进入第六阶段,系统首次实现完整集成,并在多艘渔船上测试其在不同海况下的表现。

水下摄像头带来新发现。英国公司CatchCam开发的水下摄像头系统,让渔民可以清晰看到渔网内的真实情况。该公司开发的水下摄像头与传感器可实时监控渔网操作和水中鱼类反应,为船长提供有价值的捕捞决策依据。例如,在某次拖网作业中,尽管传感器记录的环境数据相似,但两天的渔获量却有显著差异。通过摄像画面分析后发现,网具搅起的沉积物不同:当为细沙时鱼类无碍,但当为泥沙时则会堵塞鱼鳃,导致大量死亡。这类数据在过去几乎无从得知。

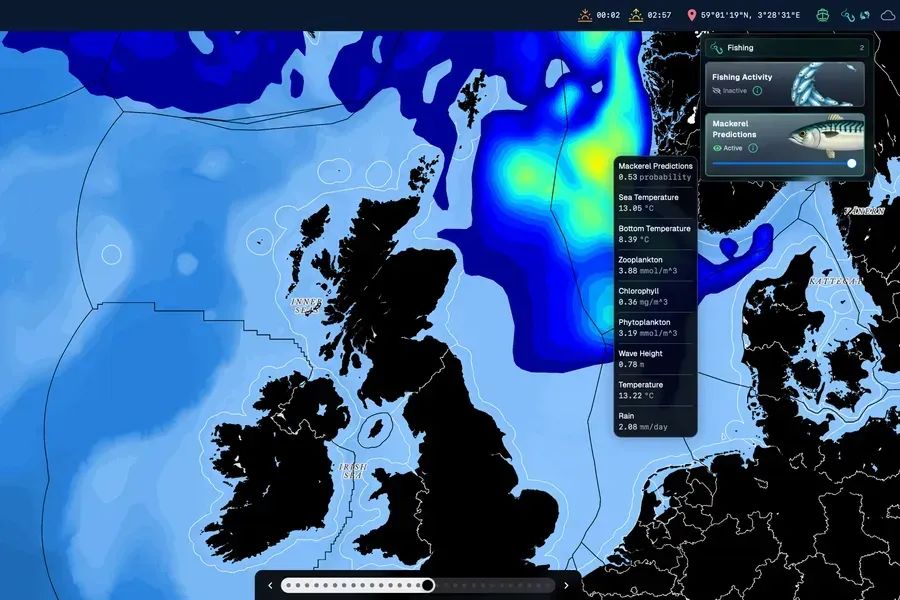

AI预报鱼群,提高效率降低排放。冰岛公司GreenFish则尝试用AI为渔民“算准”鱼群位置。其系统结合数百万条历史数据、卫星图像和海洋环境参数,可预测未来八天内特定鱼种的分布,目前准确率达75%。这种模型相当于把船长多年经验转化成超级计算能力,精准预测意味着更少的燃油消耗、更短的航程,也能减少对非目标物种的干扰。不过,该系统也对数据质量提出很高要求。某些国家的数据结构不规范,甚至存在误差,需要反复返工,这影响了AI模型的准确性。

技术虽然不断进步,但在推广应用过程中依然面临不少现实障碍。以阿拉斯加拖网船必备的“鲑鱼逃逸装置”为例,该装置为体型强壮的鲑鱼预留逃生通道,有效减少了对鲑鱼资源的误捕。尽管如今已被视为必要装备,但背后其实花了20年时间逐步推广,才建立起渔民的信任。苏格兰白鱼协会的政策官表示,渔民并不抗拒新方法,但真正投入使用时往往比较谨慎。总体来说,拖网捕捞技术正在向更加智能化、数据化、环保化方向演进。但要彻底扭转拖网的“坏名声”,并非一蹴而就,还需要政策支持、渔民信任、数据基础和长期投入。